“罗盘这项传统手艺,别说会,就连真正了解的年轻人,都是寥寥无几。”

罗盘师傅吴兆光在接受一次采访时,谈到自己对罗盘的态度。

提起罗盘,人们脑子总会想起古代航海家,或武侠小说中的神秘大师,感觉异常神秘。

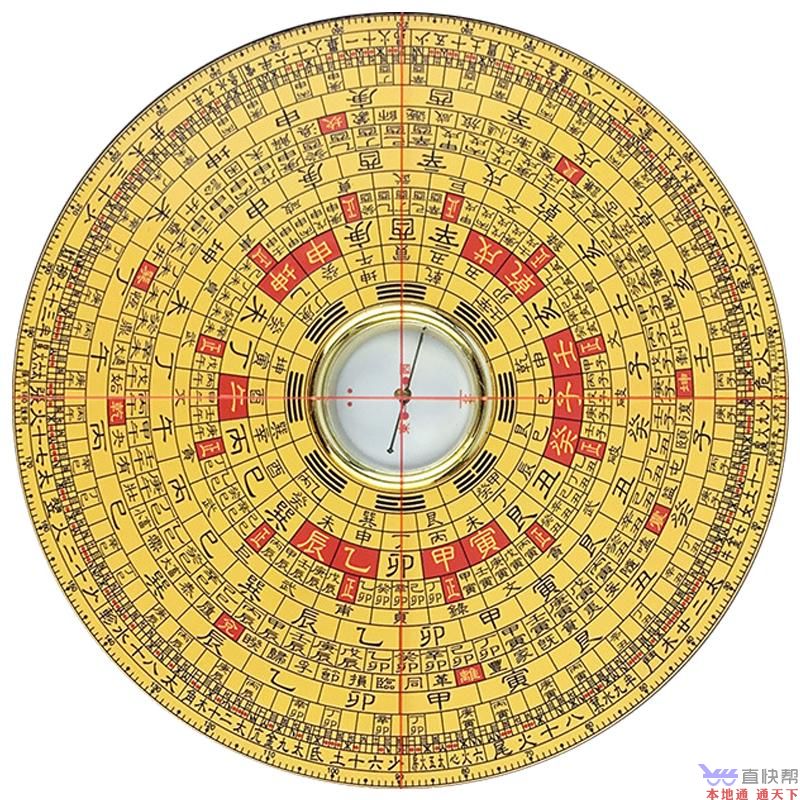

其实,罗盘是堪舆风水的主要工具,它不仅用于辨别方向,还关乎是天星、卦象、阴阳五行等浩大之哲理。

古人云:罗者乃包罗万象也,由于它的深奥哲理能经天纬地所以又称之为“罗经”。

当代研究风水,每人都需要备一块风水罗盘,若无罗盘,风水学就无法下手。

罗盘已有数千年历史,由于流派不同,经过历代改革,分别有三合盘、三元盘、元合通用盘、易盘和玄空盘等。其中安徽省休宁、江苏苏州及江西一带生产的罗经统称“徽盘”。

说到“徽盘”,安徽的万安街,就是一个绕不开的地方。

几百年前的万安街,可是位于安徽休宁县的九大街市之首。

并享有民间美誉“小小休宁县,大大万安街”。

即便到了经济走下坡路的清末民初,万安街仍有粮油、布匹、国药、糖坊等50多种行业,集市经营的店铺,以及手工作坊,更是遍及140多家。

由此可见,万安街的鼎盛时期有多么繁华。

如今时过境迁,如今在安徽的万安街,几乎见不到行人,没有声色犬马,更没有车水马流。

曾经熙熙攘攘的码头,成了妇女洗衣之地。当年繁华的店铺,没有半点营业的迹象。

很多老房子因为不装修,也无人再愿意居住。一眼望去,只剩脚下空旷的青色石板路。

沧海桑田,从热闹非凡到空无一人,却有一项民间的手艺留了下来。

据说万安桥古镇原有方秀水、吴鲁衡、汪仰溪三家祖传罗盘制造坊。

三姓都以杨盘和蒋盘制作为主业,其制作技术及使用原料都保持着康熙年间的风格。可惜到了解放后,方、汪两家的手艺相继失传,现在只有吴鲁衡的罗经店还在。

从万安街向东,一直走到上街70号,就能看到“吴鲁衡罗经老店”的招牌字眼。

没错,就是吴鲁衡罗经老店以及他的第八代传人吴兆光。

吴兆光作为吴鲁衡罗经店的第八代传承人,生于1984年,年少时,他跟很多同龄人一样,爱上网,爱到处玩。

虽然他出生在罗盘世家,但他并不喜欢接受父母的安排。

在外人看来,这是花钱都难以学到的技艺。

可对罗兆光而言,再有趣的手艺,枯燥的过程见多了,也就无法再掀起心里的波澜。

罗兆光10岁那年,有天父亲把他叫进房间,像往常一样,跟他聊起了罗盘的故事。

那一次,父子俩聊了许久,除了告知罗盘传承的重要性之外,还多加嘱咐了一条:罗盘的技艺,可能会在不久后失传。

父亲说完那句话后,便再也没跟他提过罗盘制作的事。

可能是碍于父亲的再三恳求,也可能是不想看到民间技艺的失传,吴兆光犹豫再犹豫后,做了个决定,从头开始跟父亲学习制作罗盘。

制作罗盘有个民间说法:“看三年修三年”。

其他家的孩子还在追剧游戏时,他只能躲在屋里熟悉罗盘的制作要领。

几年的时间,吴兆光早已记不清,自己看了多少次罗盘的制作。

罗盘对木材的要求很高,材质坚韧、不显纹路。幸运的是,在万安镇不远的周边,有一座森林盛产“虎骨木”,恰好是制作罗盘的优质材料。

一般“虎骨木”要先放个三年半到四年,等木材晾干后才能使用。

吴鲁衡老店制作的罗盘,从选料制坯、车盘、分格、清盘、写盘、油货、安针,等七道复杂的工序。

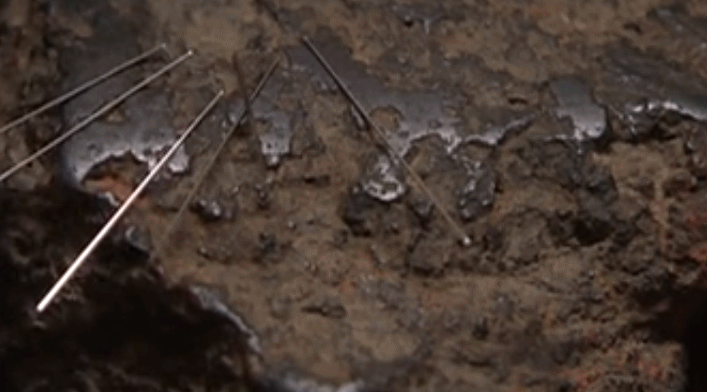

每个步骤都必须要手工制作,其中安装磁针是最关键,也是最难的一道工序。

首先得把准备好的钢针,放在天然陨石上,直到磁针发生磁性。

接着要测定磁针的重心,不能让它的支点产生阻力,其实就是为了让磁针能自由转动。

别看就几个步骤,但有时稍不注意细节,就会严重影响罗盘的精确度。

到吴兆光16岁时,已经基本掌握了罗盘制作的核心技术。

年少有绝技压身,可他内心并没有丝毫的喜悦。

相反,在家苦练技艺的6年,孤独、无奈、乏味,让他对外面的世界更加渴望。

19岁那年,早已厌倦了罗盘制作的吴兆光,不顾父亲的反对,偷偷跑去外地当了兵。

当时,部队里流行一句话:“没有吃不了的苦,也没有享不了的福。”

在部队里,虽然每天要风吹日晒,但吴兆光却格外地喜欢,这种热闹又铁骨铮铮的氛围。

有的人为了能少做几个俯卧撑,就想尽办法去偷懒。可吴兆光就连叠个军被,都要抢着做第一。

当兵的那几年,也是他最快乐的时光。

服兵役结束后,很多人都选择了离开部队。而罗兆光一想到回家又要制作罗盘,犹豫之下继续跟着部队走南闯北。

没多久,老家的父亲给他寄来了一封信。信中表示,目前的罗盘市场环境很悲观。

加上父亲年纪越来越大, 制作罗盘时,经常是心有余而力不足。

父亲希望他回来接班,继续把这门技艺发扬光大。

吴兆光陷入了两难,思考再三,他还是不忍父亲苦心经营的心血,就此浪费。

于是,他跟领导商量后,收拾行李回到了万安镇。

有些人一辈子都在追求一件事,到临终前还是求而不得。而有的人,千方百计地逃避,到头来还是回到了原点。

兜兜转转,吴兆光还是要回到老家,继承技艺。

也许这就是命运!吴兆光想,既然留了下来,那就一定要干出点名堂来。

跟父亲一起经营罗盘店后,吴兆光又回到了与桌为伍的日子。

不过,罗盘的生意好不好,还是取决于市场的需求变化。

比如前几年,生产的大盘被卖光,小盘放在店里,就是没人买,有时,小盘连续几个月卖空,大盘无人问津。

吴兆光回到老家后,罗盘的生意一直不乐观。于是,他仔细分析了罗盘店的真实情况。

父亲在经营罗盘店时,制作的所有工序,都是父亲一个人独自完成。

吴兆光便说服父亲马上招员工、带徒弟。他觉得,只有把技术教会更多人,形成生产线,效率才能提高。

父子俩商量后,一致认为,如果把所有技术和盘托出,那只会制造更多的竞争对手。

于是,父子俩决定,只教徒弟前面的6道工序,最后面也是最核心的安针技术,自己来完成就好。

这也是每个老店,祖上留下来的规矩。

吴家有一件从不轻易示人的传家宝,是一块天外陨石磁铁 。

先祖吴鲁衡正是因为无意中得了这块陨石磁铁,才开了这家传承300多年的罗经老店。

店里每一块罗盘指针的磁性均来自这块陨石。任何一根普通钢针放在上面半个月,就能变磁针,而且 指针灵敏度极高,用一辈子也不会退磁。

虽然罗盘店效率问题解决了,可市场销路并没有打开。于是,罗兆光找人建网站,并在网上疯狂做推广。

而罗兆光的互联网思维,可谓是无师自通。

当时微信还没盛行的时候,罗兆光就已经懂得在其他平台上引流。

他会在各大网站上,发布罗盘的历史故事,以及制作过程,文末备注好联系方式。

当时,很多人喜欢逛贴吧,而有这方面需求的潜在客户,看到罗兆光的宣传软文后,就会加他的QQ来咨询。

罗兆光通过QQ成功销售罗盘后,都会把这些客户统一拉进一个QQ群。

在QQ群里,罗兆光会像朋友一样,跟他们分享很多有趣的罗盘历史。

在分享的过程中,罗兆光也会夹带私货,顺便推广下他的罗盘。

久而久之,这些人都成了他的复购客户。

用现在的话来说,罗兆光就是一位成功的社群运营。

这些现在看来,再正常不过的互联网营销,可把吴兆光的父亲,看得一脸惊讶。

罗盘店规模上来后,父子俩又犯难了:消费群体本身就很小众,就算有复购客户,但也马上就会遇到瓶颈。

此时,摆到父子前的一道难题:接下来,应该把罗盘卖给专业的风水师,还是政府?

罗盘最开始就是用来堪舆风水的,顾客买它,是工具也是法器。

而当时政府大量采购,当地特产作为礼品,比如,徽墨、砚台、罗盘。

要是拿下了这笔政府的大订单,也能为罗盘店,打开新的市场。

可父子俩思来想去,觉得政府采购礼品,跟政府的政策密切相关。

换言之,这个市场只是偶尔才会有,很不稳定。

相比之下,卖给个人虽然路更难走,但只要把产品做好,积累的口碑一定会帮罗盘店,争取到更多的资源。

于是,吴兆光和父亲,决定把产品的受众群体,定位为专业客户。

功夫不负有心人,两三年后,罗盘店的生意终于扭亏为盈,一步步走上正轨。

就在这时,一些眼红罗盘店生意的人,在其他地方开始挂着“吴鲁衡”这块金字招牌,到处招摇撞骗。

明目张胆地开设带“吴鲁衡”名称的各种古物店。

还有些小作坊,干脆在自己制作的罗盘上,私自刻下吴水森、吴兆光父子俩的签名。

懂得经营网店的人,更是打着“吴鲁衡”的名称,在淘宝疯狂开设店铺。

吴兆光父子也遭到了不少投诉,有了版权意识的吴兆光立马注册“吴鲁衡”这个商标。

可没想到的是,当年父亲缺乏商标意识,“吴鲁衡”早在1990年的时候,就被人抢先注册。

在这个节骨眼上,重新换新的商标,不仅得不到新客户的信任,老客户也会流失。

无奈之下,吴兆光便跟对方打起了官司,而这一打就是20年,最终才把“吴鲁衡”夺回来。

同时,吴兆光也在淘宝等电商平台,开设正规的“吴鲁衡”官方旗舰店。

通过随时报备存货情况,告知顾客,防止更多人上当受骗。

吴兆光在谈到技艺传承时表示,生意只是罗盘制作的一部分。

“寻龙千万看缠山,一重缠是一重关。关门若有千重锁,定有王侯居此间……”

在文学影视作品中类似的冒险情节,主人公往往会拿出一面罗盘,运筹帷幄,在危急时刻化险为夷。而现实中,罗盘其实并不神秘。

他还是希望可以更多的人,去了解这项非遗文化。信息时代带来了经济繁荣,但中国很多优秀的传统文化,却在日渐消失,原因是手艺人越来越少。

手艺人的优势是专注,能沉下心来做出极致的东西。缺点也很明显,就是被动,被动的人都需要伯乐。

他还是希望吸引更多的人,来学习罗盘制作的技艺,了解罗盘文化。

为此2004年回乡后,吴兆光斥资千万筹备建设了一座以万安罗盘为主题的博物馆。

终于在2012年11月,由吴兆光创建的万安罗经文化博物馆正式对外开放,很快被评为“安徽省首批十佳民办博物馆”,引来众多游客“打卡”。

博物馆建于老宅后院,采用白墙黛瓦的徽派建筑形式,一、二层为展示空间,三层用于研学。馆中藏品近千件,包括古罗盘、日晷、风水尺、风水古籍、传统罗盘制作工具、吴鲁衡罗盘历代获奖证书原件等。

走进博物馆,首先映入眼帘的是一个巨大的司南模型。

馆中陈列着历史上不同时期、不同样式的罗盘,令人大开眼界。有大到40圈的罗盘,也有小到手掌可握的;有木质的,也有纸质的;还有金龟盘、莲花台罗盘……博物馆还采用声光电等现代技术展现了罗盘行业的发展过程。

谈话之间,走进来几个外国客人。一问之下,原来他们是从瑞士慕名而来。

历史上吴鲁衡日晷曾获巴拿马万国博览会金奖,如今,吴兆光和他的团队制作的罗盘屡屡在国家级工艺美术大赛中获奖,并走进北京奥运会、上海世博会等重要舞台。

中国作为一个拥有着悠久历史和灿烂文化的国家,其非物质文化遗产的保护和传承工作具有着更加重要的意义。从世界角度来看,中国应该更加积极地参与到非遗文化的保护和传承工作中来,

非遗文化的传承,需要更多的人了解和参与,这是青年一代的担当和使命。

这也是吴鲁衡罗盘制作技艺第八代唯一嫡系传人,吴兆光和罗盘的故事。

点击上图进入了解直快帮网站

直快帮

直快帮