“太励志了!”,直言退休金花不完,子女得知后反应亮了!

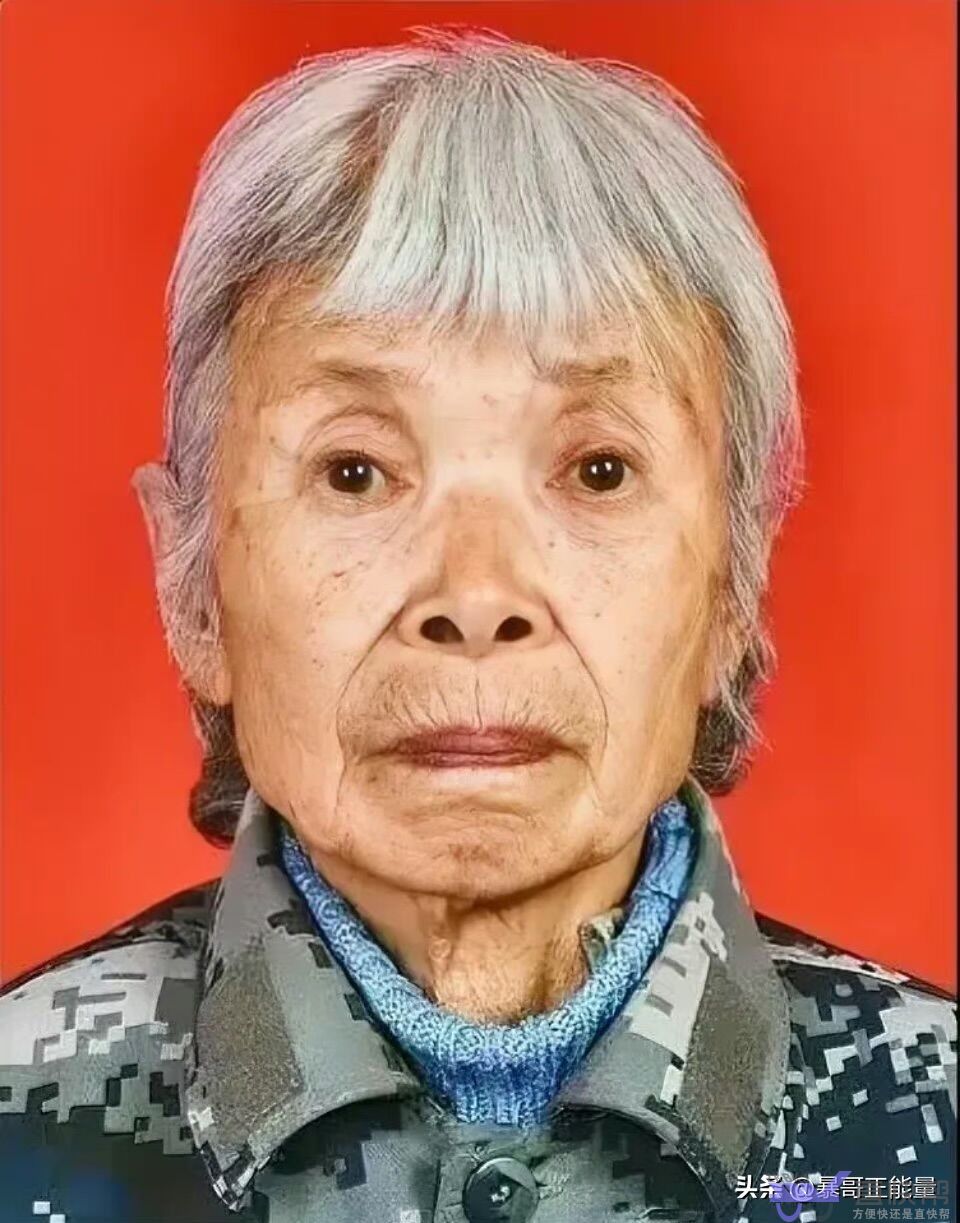

在河南农业大学的校园中,有这么一位老人,经常骑着电动车身穿反复清洗过的衣服,哪怕衣服破了也要缝一缝,根本不舍得丢掉。

然而,就是这么一位略显寒酸的老人,却在2020年捐助了8208万,随后又在2022年再次捐出300万。

他究竟是从哪里搞这么多钱?

王教授出生于苏州,那时的苏州是战争时期,民不聊生。王教授一家的生活十分困苦,需要亲人接济,才能维持一家人的生活。

但是王教授从小就严格要求自己,保持艰苦奋斗的作风,立志长大以后要做一个有家国情怀的人。自此努力学习,陆续的考上了大学,研究生。

王教授也在用自己的学识回馈社会,一心一意的投入科研与教学之中,在科研的道路上高歌猛进,取得了多项国家专利,更是有人高价购买王教授的科研成果。

王泽霖在科研事业上取得的成功,这背后的艰辛是日复一日地坚持,全身心地投入,以及牺牲陪伴孩子的时间为代价。

王教授表示自己一直疏于照顾一双儿女,经常忘记给孩子做饭,相反的是王教授家里,竟然是俩孩子给父母做饭。

多年来全情投入到工作中,让王教授经常会忘了自己的年龄和身体状况。他在60多岁的时候得了糖尿病,可是却没有因此而降低自己的工作强度。

结果在一次出差回来时,半路就发了病,一下高速立马就被早已等候在那里的救护车给拉去医院急救去了。

要说他为什么这么拼命呢?王教授表示他只是单纯地想让我们的国家发展得更快一些,让老百姓的生活能够过得更好一点。

尽管挣了这么多钱,王泽霖却没把这些钱揣进自己口袋里,而是把它们全部投入到了科研上,先是为学校盖了两座实验楼,然后又买了一批昂贵的实验设备。

为了鼓励青年科学家投身于科研事业,当初拿到的高昂的费用,除了要上交给学校和学院的,剩下的都被王教授捐了出去。

2008年,汶川地震后,学校组织捐款。那时王教授直接把身上带的2000元现金全部捐了出去,觉得这还不够又让爱人想办法筹集了20万元的现金。

让人意想不到的是,在这大手笔的捐款背后,王教授夫妻二人在生活中的金钱观却截然相反。

有一年,王教授被邀请去参加全国专项会议,参会人员都精心打扮了一番,可唯独王教授穿着便服就去了,甚至秋衣的袖子都破边了,松松垮垮的,毛衣都起球了一看就是穿了好多年,也不舍扔掉。

同事和自己的学生也劝过自己,说自己的身份今非昔比,应该注意形象。王教授便含糊过去了,说自己经常干农活,穿好衣服浪费。

虽然王教授已经八十岁了,可是他出门从来都是辆小电动车,明明可以买辆车请个司机,可王教授声称自己想吹吹风,欣赏一下街边的景色。

王教授住着几十年的老房子,家在4楼,每天需要上下爬楼梯,随着年纪增长,爬楼梯就有些吃力,可是他们从来没想过再买一套有电梯的新房子。

家里的家具也非常有年代感,沙发上面的布料都是缝补的好多遍,家里的桌子凳子的年龄,甚至都比自己的儿女学生都大。还开玩笑说自己家全是古董。

别人老是说他抠门,可是王教授一点也不在意,在他看来,自己的生活挺好的,他很知足,钱要花在刀刃上才值。

王教授退休后,以他的科研和教育成果,本可以衣食无忧,当王教授想看到了自己的账户上的钱有8208万元,这些钱他可以随意支配。在和爱人商量之后,王教授决定把这些钱奉献在科研和教育上。

就把钱捐给了学校,成立一个生物安全防护三级实验室,简称P3实验室,当初学校因为经费不足,没能建成。

当记者问他为什么要这么做时,他说道,自己老了,但是科研事业的路还长,一定要后继有人,这些钱只有用到更需要的地方才有价值,自己希望能为年轻人创造一个基本的条件,希望后代在这个领域中,沿着这条路,更好地走下去。”

记者又问他,那这些钱全捐出去,有没有和孩子们商量,孩子们会不会有意见,王教授说道,不用跟他们商量,孩子们应该靠自己的本事去奋斗,自己当年就是这么过来的。

王教授的女儿看到父亲捐款的新闻后,为父亲感到骄傲,跟父亲发微信说,看到父亲的所作所为,要向老爸学习。

虽然这一辈子为社会做出了巨大的贡献,他却总是说自己“做得还不够”,这种无私奉献的精神,让亿万国人为之感动。

直快帮

直快帮