这本书,曾被雪藏二十一年而无法出版,却在大学里以手抄本的形式隐秘的流传,竟然影响了一代人,成为八十年代学子共同的历史回忆。

【台】孙隆基《中国文化的深层结构》

十多年后,它最终出版面世,印证了一段曾逐渐包容、而又远去的时代。

它曾被视为“精神污染”,也冒犯了很多人,因为它探讨各种常识,却总是给出“意外而令人讨厌”的答案。

比如各式各样的“中国式人生危机”:

——为什么人们活得那么累?

——为什么人们把面子看得比天还大?

——为什么人们对内麻木,对外排外?

在这些问题上,恐怕找不出比它更深刻、更给力的著作了。这就是生于大陆、长于香港、学于台湾、深造于美国的著名海外学者孙隆基先生的代表作《中国文化的深层结构》。

要知道,孙先生在美国大学长达十多年时间里,从事美国人高度关心的“批判美国文化”课题,硕果累累,并以“弑母文化”观点受到美国学术界高度赞誉。

随后,孙先生开始回首他感触最深、思考最久、也最难触碰的中国社会,将传统文化放入“现代”世局之中,进行尖锐剖析,背后则是一种真正的悲悯和温情,和对家国个人命运的深切关怀。

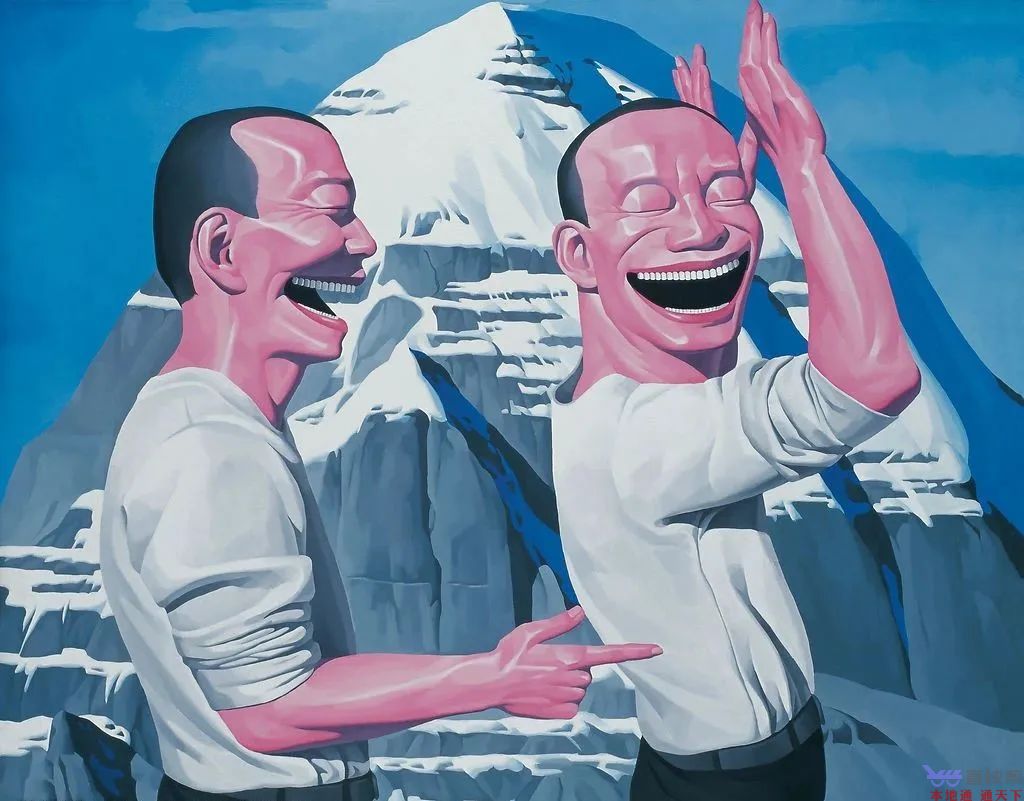

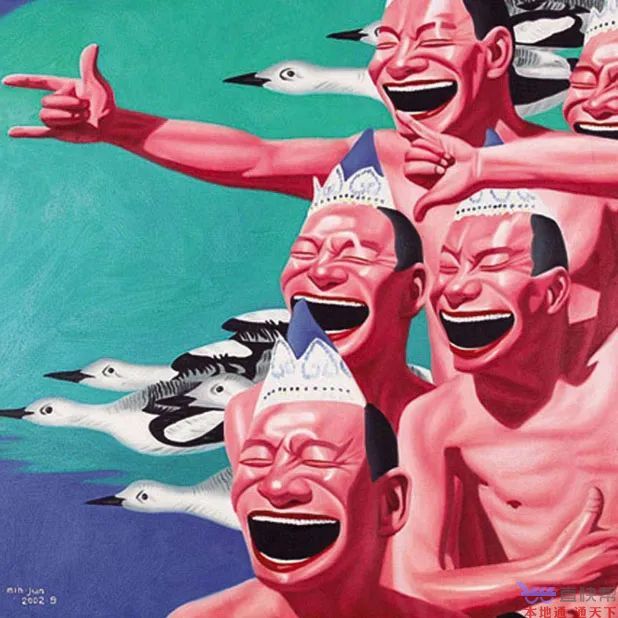

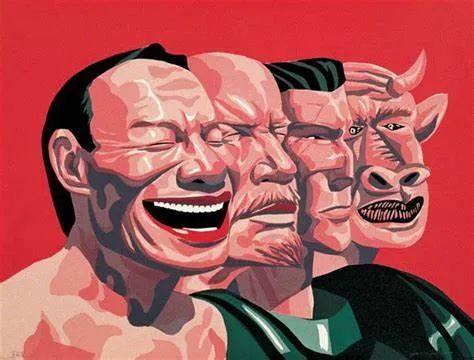

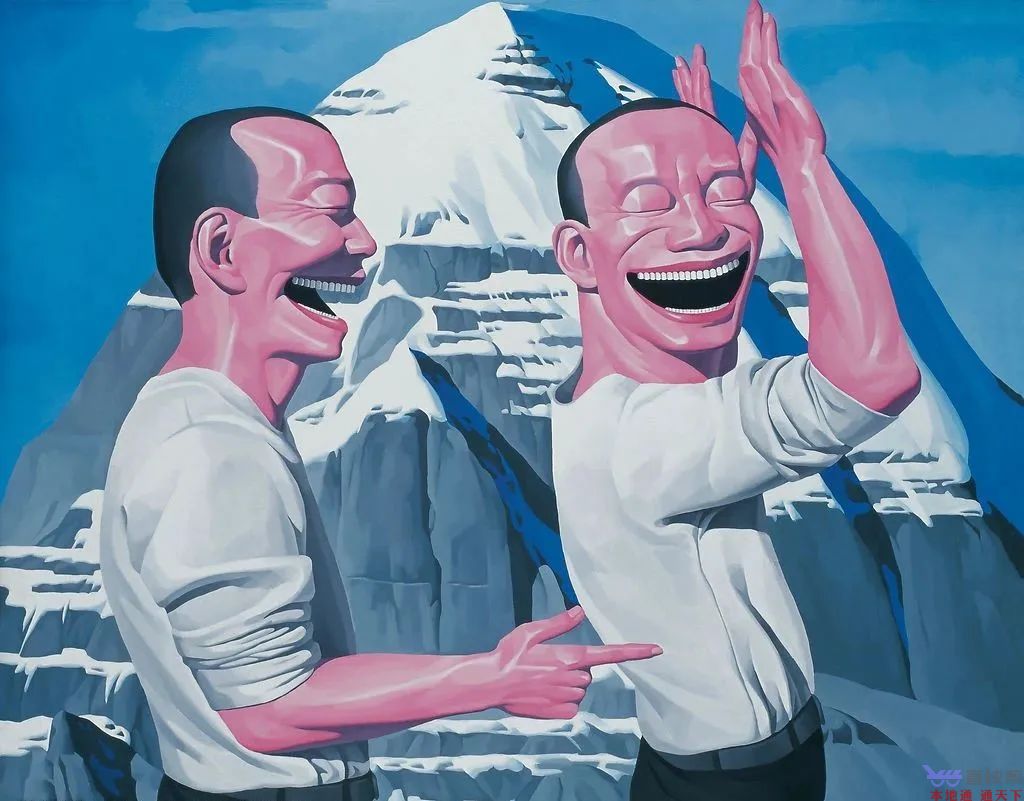

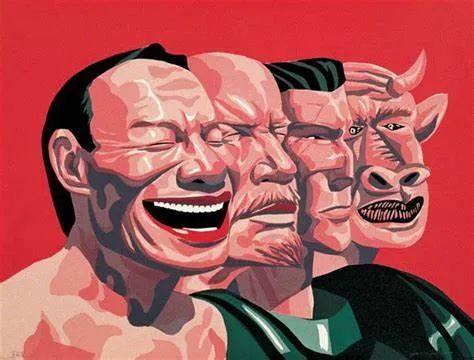

在现代文明观念中,首先承认人本身就“是一个人”,进而发现人的存在和意义,比如摘下各种社会面具进行内省式思考,找到“真正自我”。然而,传统文化正好相反。在传统文化中,大多数人只能去“做一个人”,靠他人定义自己。所谓“仁者,人也”,“仁”是“人”字和“二”字组成的,揭开了中国传统文化的深层秘密——只有在“二人”的对应关系中,才能定义一个人。比如君臣、父子、夫妇、师生、朋友,然后被扩充为集体关系。它把社会面具当做真正的人,压抑和消灭面具下的真实自己。在传统观念中,“为了自己”的理由会让人羞耻。比如为什么努力工作,他会说为了这个家,为了子孙,就是不说为了自己。因为这挑战了二人结构,会被骂自私。由于传统文化不承认他的本来面目,外在的身份和社会面具比真实的自我更重要,所以传统社会格外讲究“面子”与“门面”,一个人只能用这种方式取得“人的身份”。

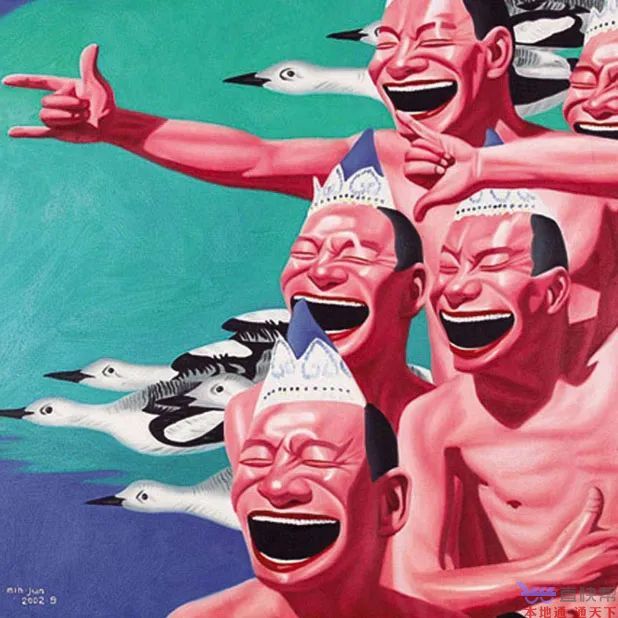

现代文明社会鼓励一种不断开展、不断超越、不断进步的动态发展。而传统文化则恰恰相反,是一个超稳定的静态社会。两千年来形成的文化,对个人讲究“安身”和“立心”,避免任何越界——即使越界意味着人的自由和开拓。对社会讲究“稳定”和“和谐”,不希望社会结构有任何变动——即使变动会带来进步。因此,就有了“天下大势,合久必分,分久必合”的古老格言,两千年传统社会的超稳定结构总是压抑一切问题,当问题无法掩盖时,则迅速跳到超动荡状态,很少有中间状态,也快到让人难以反应。民众的平均主义观念让社会朝着更支离破碎,一盘散沙的方向发展,于是,社会就越来越需要一个更大的权力去组织它。自由观念鼓励社会的动态发展、强者的生长、和社会自组织的形成,对“超稳定社会”构成了威胁。

传统社会里,既得利益者害怕现状的改变,权力害怕受到新生强者挑战,民众担心和嫉妒身边出现强者。因此,传统社会即使出现自由观念,也难以传承。

传统社会里,既得利益者害怕现状的改变,权力害怕受到新生强者挑战,民众担心和嫉妒身边出现强者。因此,传统社会即使出现自由观念,也难以传承。

更让人深思的是,传统文化结构产生了一个深远问题:当缺乏外部世界对照时,绝大多数人一辈子都无法看懂自身的问题,“只缘身在此山中”。因此,我们要感谢美国孟菲斯大学历史系教授孙隆基先生的出现,他的著作弥补了这一缺憾,先生的人生充满坎坷,生于重庆、长于香港、毕业于台湾大学,又赴美在斯坦福大学读东亚史,历经各个重大历史关口。可谓中西文化各个层面对撞中,最有说服力的见证者。而作为罕有的具备世界视野和文化洞察力的学者,他又能跳出中国视野,从文明的眼光重新审视那些总是看不懂的秘密,超越了体制和国民性的叙事。他的《中国文化的深层结构》,无情地把中国人赶出了几千年的精神温室,在文化的深层结构中,重新审视个人观念、精神危机、家国关系等根本问题。传统社会为何诞生这种文化?这种文化制造了多少无法挣脱的困境?又如何决定了每一个人的深远命运?为此,先知书店诚挚推荐孙隆基先生的《中国文化的深层结构》,以上所有问题可在本书中找到答案。

学者许纪霖说:我至今还保留着那份《中国文化的深层结构》的复印本,书角已经卷起,字迹模糊,上面还布满了各色各样的手印、油迹和警句式的批注——我已经记不清有多少人曾经向我借阅过。

传统社会里,既得利益者害怕现状的改变,权力害怕受到新生强者挑战,民众担心和嫉妒身边出现强者。因此,传统社会即使出现自由观念,也难以传承。

传统社会里,既得利益者害怕现状的改变,权力害怕受到新生强者挑战,民众担心和嫉妒身边出现强者。因此,传统社会即使出现自由观念,也难以传承。

直快帮

直快帮