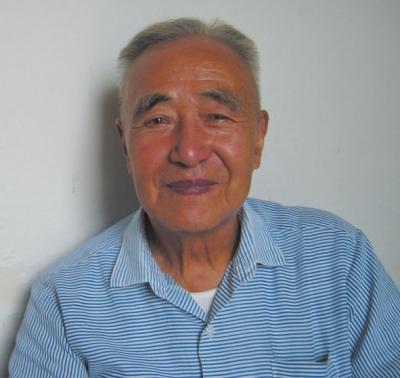

文史名家朱季海(1916-2011)。王学雷供图。

1980年4、5月份,我们杭州大学“楚辞进修班”的几位学员奉导师姜亮夫先生之命,去拜访江浙一带的文史名家。如今四十多年过去了,这些先生们的音容笑貌仍时时浮现眼前。其中最令我难忘的,便是朱季海先生。

关于朱季海先生,在杭州时就听姜先生多次说起过。他是章太炎先生最小的弟子,入师门时才17岁。当年章太炎先生在苏州讲国学,听者甚众,时为高中生的朱季海也去听了。太炎先生每讲一段时间就要查验听者的笔记,发现朱季海记得最全也最准确,就连太炎先生引用文献时的个别舛误也能纠正过来,于是就要收他为正式弟子。他不同意,就回去跟父亲说了。父亲说这是天大的好事,别人都还求之不得呢!他这才勉强答应了。但进门后,经常与太炎先生“斗嘴”,上课时还会提些不同意见,因此太炎先生反倒更喜欢他了,并称其为“千里驹”。

太炎先生1936年逝世,众弟子心丧三年后都各谋稻粱,唯独朱季海不出去找工作。据说他看上了姜师母的妹妹,但姜师母不同意,只好作罢。他后来还是结婚了,婚后妻子靠在外刺绣挣些家用,而他仍然在家,写写文章,或给人审稿,有时也能挣点零用钱。但生活基本没有保障。

我们于4月30日上午来到苏州清洲观前一号朱季海的家中。这家简陋得实在不能再简陋了。一间十来平米的小平房,西南角靠门摆一张单人床,床边是一张类似小学生课桌那样的桌子;东北角是一堆书,因为没有书架,都一股脑儿堆放在那里。屋子虽小,却显得十分空旷。我们去时已九点多了,他好像刚刚起床,早饭也还没吃。我们叫他师叔,他很高兴;欲行大礼,他止之。和蔼如家人。不一会儿,他的女儿端来一杯热水,还有两根油条,朱先生便将油条蘸着热水吃起来,这就是他的早餐。他见我们诧异的目光,遂自言自语地说:“这已经不错了,下个星期的生活费还不知道在哪儿呢!”说罢,他指了指桌子上放的一摞《中国美术史》的书稿说:“我现在就靠审稿来维持生活。”又说前不久他刚审完一篇陈子展写《诗经》的文章,后来在《中华文史论丛》上发表了。但审稿费是多少,他并没有说。我们还是回杭州后才听姜先生说的,陈子展的那篇文章得了四十块钱的稿费,而朱先生的审稿费是八十元。

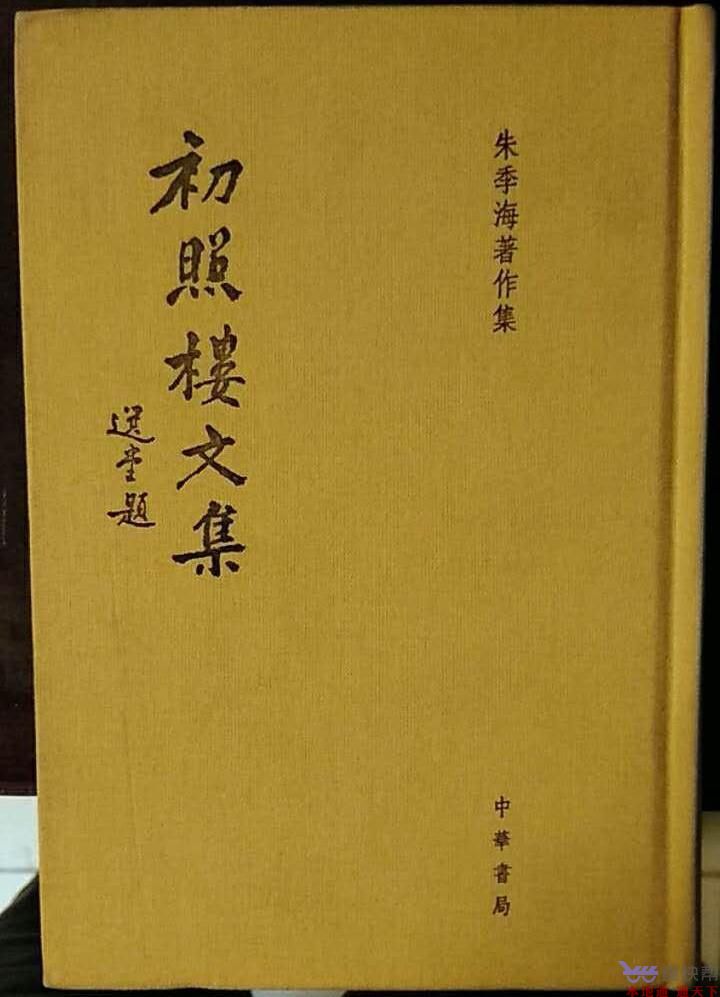

朱季海《初照楼文集》书影。资料图。

朱先生已六十多岁了,身材偏高,不驼,虽比较瘦削,但两眼炯炯有神,看得出,年轻时一定是位美男子。但对他晚年生活的潦倒,我们实在不能理解。于是,我们的话题便首先从他的生活说起。我们都劝他出去找份工作,并说以他的学问,找份工作是不难的。他笑了笑说:“我也想有份工作,但他们满足不了我的条件。”我们问他的条件是什么,他说:“很简单,就三条。”然后扳着指头数起来:“一、至少得给我个二级教授吧?”我们说应该。“二、我的工资不固定,因为我喜欢旅游,可能这个月多花点,下个月又会少花点。”我们继续听着。“三、要允许我躺着讲课,每周只讲半小时。”我们愕然了。他连忙说:“哪有那么多好讲的,半个小时足够了。”他听说我是兰州大学的,还特意又加了一句:“这三条要答应了,你们兰州我都去。”他的这些条件自然没有哪个大学敢答应。就这样,他工作的事便无人再提起了。由于这一次见面谈的多是生活方面的问题,所以关于学问的事便约到第二天,到东园再谈。

东园就在朱先生家东面不远,公园的人都认识他,知道他穷,也从不让他买门票。我们去时,他已经在老地方坐下等了。我们将两张桌子并起来,把买来的许多糕点摆出,又给每人要了杯茶,就边吃边谈起来。朱先生那天兴致好像特别高,从《诗经》《楚辞》,唐诗宋词,小说戏剧,一直谈到李叔同(弘一大师)、苏曼殊,而且对我们的问题全都是有问必答,令我们增长了很多见识。当然,谈得最多的还是《楚辞》。朱先生著有《楚辞解故》,其中颇多精辟之见,郭在贻先生几次跟我提及。于是,我们便利用这一机会向他请教。例如,关于屈原放逐期间作品写作的时间,到底是先《哀郢》还是先《涉江》的问题,学界一直存在争论,我们便想听听他的意见。朱先生说:“应是《涉江》在先,《哀郢》在后。”我们又问:“那么,应当如何理解‘过夏首而西浮’呢?”他说:“屈原沿江夏向东流亡一阵之后,还想再看一眼郢都,所以才会‘西浮’。屈原是诗人,这正是他富有诗意的表现。”如此巧妙地就把一个学术难题化解了,我们真是打心眼里佩服。

我们就这样聊着聊着,从早上九点一直聊到下午四点,整整七个小时。这要按每周讲课半小时来计算,已是14个星期的工作量了。最后我将剩下的糕点用报纸包起来,放进了朱先生的手提袋中,他也并不嫌弃,还说:“这晚餐也有了。”

其实,朱先生的学问还远远不只跟我们聊的这些。他不但长于训诂考证,而且还懂英、德、日、法等语言。尤其对古典法语的纯熟,更是国内少有人能及。姜先生曾经跟我们讲过一个他的故事:那还是中法建交的前夕,即1964年的上半年,外交部要研究法国文化,急需阅读一本古典法文的著作,但问遍了各个高校,都没有懂古典法语的人。最后听说苏州朱季海懂,但人很难说话,只有他的师母汤国梨和师兄姜亮夫跟他有联系。于是,外交部的人就请汤夫人给他写条子,汤夫人说:“我也不敢保证,老先生活着的时候,他还经常跟老先生斗嘴呢!”又找了姜先生,姜先生也说只能试试看。最后外交部的人拿了两张条子和一本古典法文的书,由北京某高校的一位教授陪同,来到苏州见朱季海。朱先生把书随意地翻了翻,说:“放那儿吧。”外交部的人忙说这是急件,希望朱先生能快一点译出。这一下朱先生火了,说:“你们要找应急的人,我不是。”说罢将书给扔了出去。外交部的人只好陪着小心,又把书捡了回来,说:“也不是全要您翻,先把其中打了记号的几章译出即可。”朱先生接过书,对那位教授说:“好吧,我说你记。”于是一会便把紧要的几章都译出来了。

类似的故事还有不少。就在东园的那次会见,朱先生自己也说过,不久前有位研究甲骨文的专家来跟他谈甲骨文,结果谈了一个小时,他发现此人根本不懂甲骨文,就把他给撵出去了。当我们听说了这位专家的名字之后,不禁倒吸了一口凉气。

还不止此。朱先生对中国古代绘画的研究及对当代画家的品评更是令人叫绝。就在我们回杭州不久,朱先生也到了杭州。他每次都是连夜从苏州乘小火轮,买五角钱的票,第二天凌晨到达杭州。按照惯例,他先去敲姜先生的门,姜先生知道是他后,便让保姆领他去杭大招待所登记入住,再给他买好饭票,然后他就拎着手杖云游去了。他去的最多的是浙江美院,而且每次都受到热烈欢迎,教授们纷纷将自己的画作拿来让他品评。而对于他的品评,教授们几乎都是心悦诚服的。而当有人提到某一古代名画下落不明时,他会即刻告知人们在国外某某博物馆;当有人拿来明清画作请他鉴定时,他也会指出其真伪。

听说朱先生到了杭州,5月20日晚上,我与林维纯、殷光熹等几位楚辞班的同学就去杭大招待所看望他。适逢郭在贻先生也在,大家便一同聊了起来。那晚,朱先生主要是谈绘画,并谈了浙江美院几位老先生的画作特点及有些年轻人画风的不正。他还谈了《清明上河图》几种仿作的优劣。记得他好像比较欣赏仇英的仿作,并问我青州博物馆藏的那幅还在不在。谈话中,郭在贻也说起萧兵(邵宜健)曾想拜朱先生为师,但最终未成。然朱先生对郭先生的话并未接碴,所以我们也不知其究竟。

5月23日晚,我们又去杭大招待所105室看望朱先生。这次朱先生主要谈了一些学术掌故。一是黄侃拜刘师培为师,此事很多人都不知详情。朱先生说,刘师培才比黄侃大两岁,又知黄侃是太炎先生的高足,所以坚决不同意。但黄侃佩服刘师培的学问,一定要拜。于是黄侃便买通了刘师培的下人,待刘师培下课回来时,立即点起了红烛,黄侃也突然跪于刘氏脚下。刘氏不知就里,连忙将黄氏扶起,这就算是认可了。二是关于《辞源》的问题。1939年《辞源》合订本出版后,有人指出条目中错误百出,并要写文章逐条驳正。这一下出版社慌了,遂允诺给“挑刺者”一笔封口费,条件是先写出几篇样稿看看。结果是样稿写了,封口费也给了,事情遂被压了下来。此事姜先生也说起过,并说那“挑刺者”是郑时。郑时,字云渠,号爰居,是我的乡前辈,精通古文字,青岛解放后曾任青岛市文管会主任。他与《辞源》的这一段纠葛,我以前还真不知道。

朱先生6月9日晚要乘小火轮回苏州了,6月8日晚我们便到他下榻处话别。由于人多,那晚没有多说什么,只是约了第二天下午陪他游湖。于是,6月9日下午,我们都齐聚“断桥”,边游湖边听他讲有关景点的故事,并一起合影留念。那天天气很好,我们陪他走了一个多小时,他也不觉得累。最后我们提出要请他吃饭,他说已应了别人的约请,我们也就不再勉强。分别时,他交给我一个纸条,是写在一张很粗糙的纸上的几句话,大意是说寄书收到,非常感谢。他说自己实在没有钱买邮票了,就让我帮他寄给西北师大的赵荫堂先生。我照做了。但此后每忆及此,心里总不免会难过一番。

自杭州一别,我便再也没有见到朱先生了。后来听说,经太炎先生再传弟子们的努力,为他谋得了一个苏州市文史馆馆员的头衔。先是每月有50元的补贴,后涨到数百元。虽然不免拮据,但总算有了一份固定的收入。然而,他的脾气仍是不改。1986年6月,我去浙江富阳参加国际屈原学术研讨会,在游富春江时与郭在贻坐在一起,于是聊了一路子。据郭先生说,1984年他去洛阳参加许慎及《说文解字》研讨会,朱先生也去了。当会务组的人要登记朱先生的单位时,他说:“中国朱季海,亚洲朱季海。”又问他的职业,回答说:“无业游民。”弄得工作人员莫名其妙。幸亏还有人知道他,忙说:“他出过书,是作家。”到了会议中间,当某位老先生的高足在发言中说了几句太炎先生的不足之处后,他即刻火冒三丈,说:“你们有什么资格批评太炎先生?你们有时间还是去关注一下你们老师的书吧,那里面错误百出,废话连篇。”一时惊动了与会者,大家这才真正领略了这位文化奇人同时又是“苏州一怪”的风采。

张崇琛

直快帮

直快帮